Professionnelles Beautés “Femmes de Gandara “

Professionnelles Beautés “Femmes de Gandara “

From Robert de Montesquiou

1905

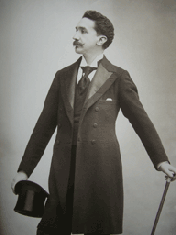

C'était en 1885; je cherchais un atelier afin d'y abriter des antiquailles. On m'en indiqua un, dans le quartier de Passy. J'allai le voir. Il était occupé, pour quelques semaines encore, par un jeune peintre, point trop fortuné, lequel me reçut incontinent, avec une grâce simple qui me plut. C'était Antonio de la Gandara. Il n'était pas alors célèbre. Il était même assez peu connu.

Non seulement les mondains salons, dont les qualités ne sont ni la promptitude dans le coup d'œil, ni l'indépendance dans le jugement, ne recherchaient pas encore sa compagnie, comme ils firent depuis, à l'exemple de plus clairvoyants, mais ils l'ignoraient parfaitement.

Son œuvre maîtresse, récompensée au Salon, avec, paraît-il, les compliments de M. Bonnat (excusez du peu !) représentait un Saint-Sébastien, aucunement mystique; un gaillard râblé, un peu parent du Prométhée de Salvator Rosa, et sur qui les flèches ne devaient guère mordre. Tout autour, sur les murs, il y avait une série de pêcheurs et de pêcheuses, des vieux et des vieilles édentés, un peu dans la manière de Ribot. Enfin de petites natures mortes, très savoureuses - on les a admirées depuis - représentant des ustensiles de ménage, des œufs sur le plat, des viandes de boucherie, et qui n'étaient pas sans faire penser à Chardin. [...] deux noms de confrères, qu'il prononçait, du reste, avec un respect inégal, mais intelligemment dosé. Un nom qui semblait lui inspirer un sentiment de vénération à la fois amicale et admirative, c'était celui d'un homme, peu connu lui-même, sauf de quelques adeptes, qui l'appelaient avec familiarité, et non sans cette nuance de déférence dont j'ai parlé: le Père Boulard. Depuis, seulement après la mort du bonhomme, qui vivait et peignait, depuis longtemps, dans sa tour d'ivoire (plutôt une tour de chocolat) au fond de l'Ile Saint-Louis, il m'a été donné de voir des œuvres du Père Boulard. Peut-être ne suis-je pas tombé sur les bonnes; elles m'ont paru bitumineuses et quelconques; bien que leur influence de pâte cuite se retrouve incontestablement chez quelques jeunes fabricants de vieux neuf.

La première entrevue avec le futur Gandara avait été empreinte de mutuelle sympathie. On se revit. Et, dès lors, nous connûmes ce jeune homme très doux, dont la force était cachée. Il y avait, dans ce Mexicain, de la grâce des premiers Aztèques, unie à la puissance latente du conquérant qu'il allait devenir. Cette dualité se résolvait en un mystère non dénué d'attrait, qui se compliquait de beaucoup d'autres.

Lui aussi, avait sa tour d'ivoire, dans laquelle fleurissait une Princesse enchantée. Ce précieux modèle, tant de fois reproduit par l'œuvre de début du jeune artiste, et dont l'image restera, est trop inséparable de cette œuvre qui lui doit, a trop agi sur elle, pour qu'il n'en soit pas fait mention ici. Une créature de beauté, de silence, de douceur, qui vivait cachée. Enfin, un jour, je la vis. Je m'en souviens bien. C'était à la sortie d'un brillant concert du Trocadéro. Je la vis, plutôt elle m'apparut. Figure étrange, beauté vraiment, et, surtout, surnaturelle. Trop. Quelque chose comme un ange de Swedenborg, à regret arraché de son ciel scandinave, avec, dans le regard, du bleu de la fleur de lin, une peur du sacrilège qui se commettait, de la voir. Un être qu'on eût dit proprement doué de ce qui sert de termes aux comparaisons hyperboliques de la beauté, au point de tomber dans l'excès; un front réellement d'ivoire, des yeux vraiment de saphirs, des lèvres en corail véritablement, des dents tout à fait en perles, des cheveux exactement en or. La dame était vêtue de façon voyante, et simple, en même temps: une robe de soie bleue paon, une couronne de roses. Elle ne parla pas. Nous la revîmes alors, plusieurs fois. Toujours, elle parla peu. Elle paraissait, seulement. Elle fascinait. Il y avait, en elle, de cette Hérodiade de Mallarmé qui sait qu'un regard est un attentat. Gandara reproduisit nombre de fois le prestigieux visage. Qui ne l'a vu, entre ses côtés de cheveux, au milieu desquels il apparaissait, tel qu'une hostie aux portes d'un tabernacle ? Tour à tour, sous un chapeau de cavalière, aux sombres plumes, une veloutée et grimaçante pensée sur le cœur, discrète servante d'un thé parfumé, arrangeuse de tulipes de soufre dans un vase fluet, se montre ou se voile, comme un teint dont elle a le secret, cette femme-Protée qui contient de l'Eloa de Vigny, du Pradier, - que dis-je ? De l'Antonin Moyne.

Lui aussi, avait sa tour d'ivoire, dans laquelle fleurissait une Princesse enchantée. Ce précieux modèle, tant de fois reproduit par l'œuvre de début du jeune artiste, et dont l'image restera, est trop inséparable de cette œuvre qui lui doit, a trop agi sur elle, pour qu'il n'en soit pas fait mention ici. Une créature de beauté, de silence, de douceur, qui vivait cachée. Enfin, un jour, je la vis. Je m'en souviens bien. C'était à la sortie d'un brillant concert du Trocadéro. Je la vis, plutôt elle m'apparut. Figure étrange, beauté vraiment, et, surtout, surnaturelle. Trop. Quelque chose comme un ange de Swedenborg, à regret arraché de son ciel scandinave, avec, dans le regard, du bleu de la fleur de lin, une peur du sacrilège qui se commettait, de la voir. Un être qu'on eût dit proprement doué de ce qui sert de termes aux comparaisons hyperboliques de la beauté, au point de tomber dans l'excès; un front réellement d'ivoire, des yeux vraiment de saphirs, des lèvres en corail véritablement, des dents tout à fait en perles, des cheveux exactement en or. La dame était vêtue de façon voyante, et simple, en même temps: une robe de soie bleue paon, une couronne de roses. Elle ne parla pas. Nous la revîmes alors, plusieurs fois. Toujours, elle parla peu. Elle paraissait, seulement. Elle fascinait. Il y avait, en elle, de cette Hérodiade de Mallarmé qui sait qu'un regard est un attentat. Gandara reproduisit nombre de fois le prestigieux visage. Qui ne l'a vu, entre ses côtés de cheveux, au milieu desquels il apparaissait, tel qu'une hostie aux portes d'un tabernacle ? Tour à tour, sous un chapeau de cavalière, aux sombres plumes, une veloutée et grimaçante pensée sur le cœur, discrète servante d'un thé parfumé, arrangeuse de tulipes de soufre dans un vase fluet, se montre ou se voile, comme un teint dont elle a le secret, cette femme-Protée qui contient de l'Eloa de Vigny, du Pradier, - que dis-je ? De l'Antonin Moyne.

C'est alors que le peintre, un peu par nous, arraché à sa tour, s'en prit à quelques figures mondaines. S'il n'y excella pas tout de suite, il y réussit sans retard. L'ange de Swedenborg avait servi de transition entre les modèles du début, si différents! Les vieux pêcheurs, les natures mortes, et les belles et vives dames qu'il s'agissait de reproduire.

La première en date des grandes figures qui inaugurèrent la renommée de Gandara, comme portraitiste cosmopolite de beautés à la mode, fut cette silhouette un peu spiritualisée de la belle comtesse Jean de Montebello, en mousseline blanche, en vaste chapeau clair, sous les marronniers d'un jardin français; A la suite de ce portrait, le peintre fut appelé à Boisboudran, chez la comtesse Greffulhe, dont il fixa la rare élégance, en des dessins cygniformes et sinueux qui évoquent l'image d'un cygne noir: Rara avis in terris, nigroque simillima Cycno.

La première en date des grandes figures qui inaugurèrent la renommée de Gandara, comme portraitiste cosmopolite de beautés à la mode, fut cette silhouette un peu spiritualisée de la belle comtesse Jean de Montebello, en mousseline blanche, en vaste chapeau clair, sous les marronniers d'un jardin français; A la suite de ce portrait, le peintre fut appelé à Boisboudran, chez la comtesse Greffulhe, dont il fixa la rare élégance, en des dessins cygniformes et sinueux qui évoquent l'image d'un cygne noir: Rara avis in terris, nigroque simillima Cycno.

On peut dire que de ces dessins jaillit la fortune de l'artiste. De puissantes prédilections, de hautes influences, dignement placées, hautement méritées, résolurent de tirer de pair comme il l'était par son talent, hors du groupe des notables inconnus, un artiste, en apparence, un peu trop insoucieux de sa renommée. Une Exposition fut décidée. Elle eut lieu chez Durand-Ruel, on se souvient avec quel succès. Elle se composait presque uniquement de dessins, portraits presque tous d'après des modèles aristocratiques. Le snobisme s'en mêla, qui ne gâta rien. La belle idole des premiers pastels y multipliait aussi ses onduleuses attitudes, en de maternels groupements pleins de grâce. Un grand portrait la représentait en robe verte, sous l'aspect d'une Circé de salon, captivante et troublante. Un autre portrait, celui-ci de dame âgée, Mme Humphrey's Johnston, la mère du peintre distingué, rallia tous les suffrages.

Dès lors, Gandara était connu, fut, resta célèbre. Il le mérita. Les grands portraits successivement exposés par lui aux salons annuels, marquèrent, d'abord, tout le progrès qu'il fallait à une pratique nouvelle, puis une maîtrise vite assurée: la princesse de Chimay, un peu droite, un peu dure, pourtant, et que, témoin de la première séance, j'avais plutôt rêvée en nymphe Eucharis détachant son cothurne; Sarah Bernhardt, un dos qui s'éloigne, mais avec quelle grâce, dans le profil perdu, quel luisant sur le souple satin Liberty, paraissant revêtir un serpent qui danse; Mme Gautreau, au blanc profil de licorne, aux omoplates vantées, jouant d'un éventail comme d'un pistolet à plumes. J'en passe et des meilleures, pour arriver à la meilleure: la comtesse Mathieu de Noailles, la jeune femme-poète, aux yeux toujours de face, même dans le profil, des yeux qu'on rêve sous un grand bonnet d'Astrakhan et que l'on voit aux jeunes chasseurs persans, tirant à l'arc sur des plumiers en pâtes colorées. Assise, en sa robe de satin clair de lune, elle orne son corsage d'une bleue fleur d'hortensia, qui fait tressaillir mon livre. C'est, à mon avis, le chef-d'œuvre de Gandara. On l'a mal vu à l'Exposition Universelle. Il méritait mieux, placé au second rang. Et je suis surpris que le peintre, devenu peu accommodant, se soit contenté de cette insuffisante présentation pour son œuvre maîtresse.

Dès lors, Gandara était connu, fut, resta célèbre. Il le mérita. Les grands portraits successivement exposés par lui aux salons annuels, marquèrent, d'abord, tout le progrès qu'il fallait à une pratique nouvelle, puis une maîtrise vite assurée: la princesse de Chimay, un peu droite, un peu dure, pourtant, et que, témoin de la première séance, j'avais plutôt rêvée en nymphe Eucharis détachant son cothurne; Sarah Bernhardt, un dos qui s'éloigne, mais avec quelle grâce, dans le profil perdu, quel luisant sur le souple satin Liberty, paraissant revêtir un serpent qui danse; Mme Gautreau, au blanc profil de licorne, aux omoplates vantées, jouant d'un éventail comme d'un pistolet à plumes. J'en passe et des meilleures, pour arriver à la meilleure: la comtesse Mathieu de Noailles, la jeune femme-poète, aux yeux toujours de face, même dans le profil, des yeux qu'on rêve sous un grand bonnet d'Astrakhan et que l'on voit aux jeunes chasseurs persans, tirant à l'arc sur des plumiers en pâtes colorées. Assise, en sa robe de satin clair de lune, elle orne son corsage d'une bleue fleur d'hortensia, qui fait tressaillir mon livre. C'est, à mon avis, le chef-d'œuvre de Gandara. On l'a mal vu à l'Exposition Universelle. Il méritait mieux, placé au second rang. Et je suis surpris que le peintre, devenu peu accommodant, se soit contenté de cette insuffisante présentation pour son œuvre maîtresse.

Une autre jolie toile, acquise par le Luxembourg, la Femme à la Rose, est, celle-là, si je ne me trompe, une improvisation, une étude devenue tableau, composition fantaisiste.

Les reproches maintenant ? Je n'en sais que de charmants. Gandara aurait, dit-on, regardé Whistler. S'il en est ainsi, mon Dieu, qu'il a donc bien fait ! Ce qui est certain, c'est un joli détail, auquel je fus mêlé et que j'aime à relater. Au cours d'une des nombreuses séances requises par le portrait que fit de moi l'illustre Maître de Chelsea, un atelier d'emprunt se trouva, un moment nécessaire. Gandara prêta le sien, et Whistler l'en remercia par le précieux don d'une palette semblable à la sienne, une vaste table d'acajou sur le coin de laquelle, en une minuscule plaque d'argent, voltige le butterfly du peintre de Lady Campbell, le papillon qui a signé tant de chefs-d'œuvre. S'il a secoué, de ses ailes, quelque poussière d'ambre et d'ombre, d'une palette sur l'autre, n'est-ce pas honneur pour les deux, pour le vieux grand Maître comme pour l'habile artiste, jeune encore, et déjà passé Maître ?

Quoi encore ? Gandara affine ses modèles, les allonge, apprête des déceptions au jeune prince, qui, selon le mode du conte de fées, choisirait sa fiancée d'après une image peinte. On raconte malicieusement, à ce propos, qu'une personne ayant eu l'occasion de rencontrer le modèle d'un portrait exagérément serpentin exposé par notre ami, recula d'épouvante, à l'aspect d'une provinciale boulotte à cheveux jaunes. La déconvenue n'en est que plus amusante, et je donne raison au peintre: les boulottes passent, les sylphides restent.”