L’Art Décoratif

L’Art Décoratif

From Camille Mauclair

1901

"L’élégance moderne trouva dans l’impressionnisme une expression vive, imprévue, savoureuse, et surtout pleinement française : car on reconnaîtra plus tard que ce grand mouvement n’a pas seulement renouvelé la technique, mais encore qu’il est remonté, d’un seul effort admirable, à la véridique tradition nationale, faussée par le néo-italianisme de l’école de Fontainebleau, l’autoritaire poncivité [sic] du siècle de Louis XIV, et le goût du Consulat et de l’Empire, en se reliant à la noble époque du réalisme caractériste [sic] français et aux quelques maîtres du XVIIIe qui s’en souvinrent. L’impressionnisme de Manet, de Degas et de Renoir a glorifié le poème de la femme de France dans les décors et les modes contemporains. Renoir surtout à ce point de vue a fait des chefs-d’œuvre avec les femmes attifées à la façon des couturiers de 1867 à 1880. Cette élégance rieuse, d’une grâce alanguie ou vivace, ennuagée d’écharpes de l’Inde, florale par l’épanouissement des crinolines, ridicule avec délicatesse par l’artifice des ombrelles minuscules et des petits chapeaux inclinés sur le front au plan oblique des hautes coiffures étagées, cette élégance des valseuses et des sentimentales d’avant l’année terrible, les portraits de Manet et de Renoir l’ont définie avec une exquise licence de tonalités claires. Mais l’élégance s’est transformée. Elle s’est intellectualisée. Une sobriété un peu sombre est devenue sa suprême vertu, et ce n’est pas une vertu française. En même temps qu’au célèbre Salon des Refusés de 1867 se groupaient les Manet, les Legros, les Fantin-Latour, les Renoir, un étranger apparaissait, discret et éteint, avec un portrait de pensive jeune fille en blanc reflété dans une glace au crépuscule, et n’offrant dans sa symphonie mélancolique qu’une note un peu vibrante, celle d’un écran japonais pendant à sa main comme une fleur. Cet étranger était M. James Whistler – et c’était un homme de génie, apportant la révélation d’une âme exceptionnelle dont le magnétisme allait orienter toute une époque d’art.

De l’impressionnisme sont sortis deux hommes qui ont développé sa conception de l’élégance. L’un est Jules Chéret, l’autre est Albert Besnard. L’un a crée un monde de rêve, où le chatoiement des couleurs étincelle ou se vaporise ; l’autre conçoit le portrait de la femme comme une symphonie éclatante d’étoffes où le corps et le visage s’irradient de cette magnificence qui les voile en les définissant. Il ne sépare pas l’être et son expression morale du décor qu’il suscite alentour de soi, et ce décor est toujours un décor de fête, nacré des lumières du bal. Besnard peint la femme heureuse. Mais la génération qui a succédé à ce maître glorieux a été préoccupé d’idéologies différentes. Elle a fait retour à une peinture moins claire, elle a profité des trouvailles de l’impressionnisme dans la mise en cadre, dans la franchise des harmonies, dans la recherche des atmosphères, mais elle a éprouvé le besoin du mystère, de la réticence. On dirait qu’aussi effarée qu’admirative du coup de soleil violent qui venait d’illuminer la peinture française, elle a mis sa main sur ses yeux. L’exemple d’Eugène Carrière n’a pas été pour peu de choses dans son recul, et les préoccupations des symbolistes l’ont aussi hantée. Elle s’est révélée mélancolique et intimiste. Sa conception de l’élégance s’en est ressentie. Elle a voulu en toutes choses la simplification, l’éloquence de la silhouette, l’amortissement de tout éclat ; elle a cherché l’harmonie dans la subtile association de tonalités neutres, obéissant, même pour le portrait de la femme, à l’instinctif désir moderne, celui du noir vêtement égalitaire mettant en valeur le visage et les mains et admettant à peine une ou deux notes, linge, dentelles, fleur ou bijou, qui contrastent, et sans s’imposer.

De l’impressionnisme sont sortis deux hommes qui ont développé sa conception de l’élégance. L’un est Jules Chéret, l’autre est Albert Besnard. L’un a crée un monde de rêve, où le chatoiement des couleurs étincelle ou se vaporise ; l’autre conçoit le portrait de la femme comme une symphonie éclatante d’étoffes où le corps et le visage s’irradient de cette magnificence qui les voile en les définissant. Il ne sépare pas l’être et son expression morale du décor qu’il suscite alentour de soi, et ce décor est toujours un décor de fête, nacré des lumières du bal. Besnard peint la femme heureuse. Mais la génération qui a succédé à ce maître glorieux a été préoccupé d’idéologies différentes. Elle a fait retour à une peinture moins claire, elle a profité des trouvailles de l’impressionnisme dans la mise en cadre, dans la franchise des harmonies, dans la recherche des atmosphères, mais elle a éprouvé le besoin du mystère, de la réticence. On dirait qu’aussi effarée qu’admirative du coup de soleil violent qui venait d’illuminer la peinture française, elle a mis sa main sur ses yeux. L’exemple d’Eugène Carrière n’a pas été pour peu de choses dans son recul, et les préoccupations des symbolistes l’ont aussi hantée. Elle s’est révélée mélancolique et intimiste. Sa conception de l’élégance s’en est ressentie. Elle a voulu en toutes choses la simplification, l’éloquence de la silhouette, l’amortissement de tout éclat ; elle a cherché l’harmonie dans la subtile association de tonalités neutres, obéissant, même pour le portrait de la femme, à l’instinctif désir moderne, celui du noir vêtement égalitaire mettant en valeur le visage et les mains et admettant à peine une ou deux notes, linge, dentelles, fleur ou bijou, qui contrastent, et sans s’imposer.

Un tel souhait émane de races septentrionales ou d’outre-mer ; l’élégance française, fastueuse de lumières et de satins où frémit la race riante et nerveuse comme un feu suprême, s’efface devant l’idéal plus froid et sans lyrisme de la correction stricte et songeuse, amie des demi-jours, surgie d’une sourde atmosphère silencieuse. L’élégance de l’âme réagit à travers le costume sobre, l’aspect de l’être signifie presque uniquement par la silhouette décorative, cernée de quelques grands traits simples pour le portrait d’homme, et définie par quelques sinueuses arabesques d’étoffes pour l’effigie féminine penchée sur un éventail ou une fleur. James Whistler, après la Loge de Renoir, le portrait de Berthe Morizot de Manet, celui de Mme Roger Jourdain par Besnard, est intervenu pour décréter un autre âge de cet art charmant. A un bout du siècle il y a eu Mme de Senonnes d’Ingres, et les Prud’hon – à l’autre il y a Lady Meux, la Dame aux souliers jaunes de Whistler. Et auprès de lui il y a Helleu et les sveltes nervures de ses pointes sèches, John Sargent rival de notre Besnard, et enfin Antonio de La Gandara dont je veux parler ici.

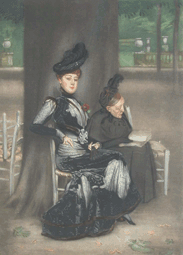

Espagnol de race, M. Antonio de La Gandara s’est fait en dix années une place considérable dans l’art français, une des premières places parmi les portraitistes de son temps, à cause d’un ensemble de qualités que nous examinerons successivement. Il est un de ceux dont on cherche l’envoi en entrant aux Salons, avec la certitude de n’être point déçu. Son œuvre est connue de tous les amateurs de belle peinture. Ses paysages et ses effigies lui ont valu une réussite aussi brillante que rapide, que l’aristocratie, la critique et les peintres se sont accordés à préparer. Personne n’a un plus bel avenir. Il semble que le plus clair de son originalité soit d’avoir conservé les qualités de sa race en les unissant subtilement au goût récent pour l’harmonie en gris et noir dont le grand Américain fut l’initiateur, hanté lui même du souvenir de Vélasquez, et rien n’est plus curieux que ce retour au style sévère, presque ascétique, de la peinture espagnole, mêlé au sourd désir de clarté. Il y a en M. de La Gandara un décorateur inné qui contrebalance un psychologue sagace. Il se préoccupe avant tout, comme ses maîtres naturels, du grand caractère linéaire des silhouettes. Il peint l’être en toute sa personne, avec hardiesse et précaution, sur le fond nu d’une ombre veloutée où s’ébauche à peine l’ornementation d’une tenture. Et tout de suite surgit l’effigie, mais non pas éclairée avec l’artifice grossier du fond noir faisant éclaté les chairs comme dans les simplistes portraits d’un Bonnat qui obtiennent ainsi une facile et vulgaire vigueur, et qui semblent éclairés à l’intérieur comme une lanterne japonaise, tant l’incarnat du teint et la cerise de la bouche miroitent. Non. L’être peint par La Gandara abandonne à peine l’ombre qui l’engendra. La lumière commence au bord du cadre vers lequel il s’avance. Il est encore baigné du demi-jour, il en rejette le mystère derrière lui, négligemment, comme un manteau, et il lui faudrait faire un pas de plus pour qu’il fût éclairé comme nous-mêmes. Il vit dans une atmosphère picturale qui n’imite pas la réelle, mais la transpose, la concentre et en dégage l’élément du mystère et de douceur. Il émane d’une ombre psychologique dont il est presque une solidification silencieuse. Sur tout son corps le peintre opère un minutieux travail de réduction des détails à l’essentiel. Les plis sont restreints au rôle d’indiquer le mouvement général de l’organisme. Avant tout, le peintre, comme un statuaire, cherche à préciser le volume des corps, et il procède par des accumulations de valeurs profondes, relatives à l’ombre qui emplit le tableau, et harmonisées lentement, peu à peu, sans soucis de détails.

Espagnol de race, M. Antonio de La Gandara s’est fait en dix années une place considérable dans l’art français, une des premières places parmi les portraitistes de son temps, à cause d’un ensemble de qualités que nous examinerons successivement. Il est un de ceux dont on cherche l’envoi en entrant aux Salons, avec la certitude de n’être point déçu. Son œuvre est connue de tous les amateurs de belle peinture. Ses paysages et ses effigies lui ont valu une réussite aussi brillante que rapide, que l’aristocratie, la critique et les peintres se sont accordés à préparer. Personne n’a un plus bel avenir. Il semble que le plus clair de son originalité soit d’avoir conservé les qualités de sa race en les unissant subtilement au goût récent pour l’harmonie en gris et noir dont le grand Américain fut l’initiateur, hanté lui même du souvenir de Vélasquez, et rien n’est plus curieux que ce retour au style sévère, presque ascétique, de la peinture espagnole, mêlé au sourd désir de clarté. Il y a en M. de La Gandara un décorateur inné qui contrebalance un psychologue sagace. Il se préoccupe avant tout, comme ses maîtres naturels, du grand caractère linéaire des silhouettes. Il peint l’être en toute sa personne, avec hardiesse et précaution, sur le fond nu d’une ombre veloutée où s’ébauche à peine l’ornementation d’une tenture. Et tout de suite surgit l’effigie, mais non pas éclairée avec l’artifice grossier du fond noir faisant éclaté les chairs comme dans les simplistes portraits d’un Bonnat qui obtiennent ainsi une facile et vulgaire vigueur, et qui semblent éclairés à l’intérieur comme une lanterne japonaise, tant l’incarnat du teint et la cerise de la bouche miroitent. Non. L’être peint par La Gandara abandonne à peine l’ombre qui l’engendra. La lumière commence au bord du cadre vers lequel il s’avance. Il est encore baigné du demi-jour, il en rejette le mystère derrière lui, négligemment, comme un manteau, et il lui faudrait faire un pas de plus pour qu’il fût éclairé comme nous-mêmes. Il vit dans une atmosphère picturale qui n’imite pas la réelle, mais la transpose, la concentre et en dégage l’élément du mystère et de douceur. Il émane d’une ombre psychologique dont il est presque une solidification silencieuse. Sur tout son corps le peintre opère un minutieux travail de réduction des détails à l’essentiel. Les plis sont restreints au rôle d’indiquer le mouvement général de l’organisme. Avant tout, le peintre, comme un statuaire, cherche à préciser le volume des corps, et il procède par des accumulations de valeurs profondes, relatives à l’ombre qui emplit le tableau, et harmonisées lentement, peu à peu, sans soucis de détails.

Lavées à l’essence, avec très peu de couleur, presque à l’aquarelle, en transparence sur une toile d’un grain assez fort qui boit presque entièrement la première application des tonalités, les préparations de ses portraits sont reprises partiellement à l’aide de glacis légers, sans pâte, dans une harmonie neutre de bruns et de gris opalisés, d’un ton de verre dépoli. Puis frissonnent quelques lueurs affleurant la toile, comme s’allument les premiers feux dans un paysage diffus et crépusculaire. La face paraît d’un seul ton, avec quelques ombres portées très nettes, quelques coups de pinceau francs soulignant un sourcil, l’ombre d’un dessous de narine, le pli d’un sourire dérobé dans la joue. Un joyau chatoie, discret, à un doigt, le feu rouge d’une fleur hésite à naître dans l’ombre, une fugitive cassure de satin, la paillette d’une guimpe, le réseau d’une dentelle, la laiteuse vapeur d’une gaze bouffante se révèlent avec un luxe éteint. Parfois, comme dans l’adorable portrait de la princesse de Chimay, transparaît sous un voile de tulle noir drapé une pâle jupe de satin rose à peine visible – ou, comme dans le Portrait de Mme Salvator (au musée du Luxembourg,) brillent les paillons d’acier d’un boléro noir cambré sur une jupe anglaise correcte et neutre, ou, comme dans le portrait, de la comtesse de Noailles, un bras nu s’ennuage d’une gaze vert d’eau négligemment pastellisée [sic] dans l’harmonie de la robe – et parfois, comme dans le portrait de Sarah Bernhardt, suffit au style la torsion d’une robe blanche à haut col Henri II, sans autre ornement que sa propre coulée laiteuse et ivoirine remontant du sol jusqu’à la nébuleuse des cheveux mordorés. Et toujours s’impose à ces détails de couleur la volonté de l’artiste grave, amoureux des luxes assourdis au recul mystérieux de la solitude et du silence.

Lavées à l’essence, avec très peu de couleur, presque à l’aquarelle, en transparence sur une toile d’un grain assez fort qui boit presque entièrement la première application des tonalités, les préparations de ses portraits sont reprises partiellement à l’aide de glacis légers, sans pâte, dans une harmonie neutre de bruns et de gris opalisés, d’un ton de verre dépoli. Puis frissonnent quelques lueurs affleurant la toile, comme s’allument les premiers feux dans un paysage diffus et crépusculaire. La face paraît d’un seul ton, avec quelques ombres portées très nettes, quelques coups de pinceau francs soulignant un sourcil, l’ombre d’un dessous de narine, le pli d’un sourire dérobé dans la joue. Un joyau chatoie, discret, à un doigt, le feu rouge d’une fleur hésite à naître dans l’ombre, une fugitive cassure de satin, la paillette d’une guimpe, le réseau d’une dentelle, la laiteuse vapeur d’une gaze bouffante se révèlent avec un luxe éteint. Parfois, comme dans l’adorable portrait de la princesse de Chimay, transparaît sous un voile de tulle noir drapé une pâle jupe de satin rose à peine visible – ou, comme dans le Portrait de Mme Salvator (au musée du Luxembourg,) brillent les paillons d’acier d’un boléro noir cambré sur une jupe anglaise correcte et neutre, ou, comme dans le portrait, de la comtesse de Noailles, un bras nu s’ennuage d’une gaze vert d’eau négligemment pastellisée [sic] dans l’harmonie de la robe – et parfois, comme dans le portrait de Sarah Bernhardt, suffit au style la torsion d’une robe blanche à haut col Henri II, sans autre ornement que sa propre coulée laiteuse et ivoirine remontant du sol jusqu’à la nébuleuse des cheveux mordorés. Et toujours s’impose à ces détails de couleur la volonté de l’artiste grave, amoureux des luxes assourdis au recul mystérieux de la solitude et du silence.

La psychologie de son dessin est minutieuse. Il conçoit, autrement que Helleu plus intimiste et que Besnard plus fastueux, la femme du monde comme une créature artificieuse, maîtresse d’elle-même, dissimulant la spontanéité sous l’obligation de caste, et ayant vu dans la nouvelle façon correcte, anglaise, un peu garçonnière des mœurs anciennement révérencieuses et cérémoniales, un moyen de raffiner l’élégance et de composer par grande subtilité une présentation apparemment simple de soi-même. Il comprend sans la cruauté caricaturale d’un Degas, la dévastation accomplie dans cet être complexe par les maladies nerveuses. Il note les maigreurs du défaut de l’épaule, l’annihilement [sic] de la gorge, la minceur enfantine des bras, l’éphébisme [sic] presque inséxué [sic] des hanches, l’amenuisement des torses, autant que les arrêtes vives du nez et des pommettes, la cernure violette des yeux, l’aspect bizarre des têtes minuscules écrasées sous le fardeau fiévreux de la chevelure lourde. Et dans tout cela il recompose une beauté presque baudelairienne qui plaît à son instinct de peintre décoratif insoucieux de peindre les belles chairs rutilantes et les étoffes emplies par de larges contours, tells que les signifia Rubens, et cherchant, au contraire, dans la netteté des verticales, dans l’ondoiement tournoyant des obliques et des spirales, le secret de l’arabesque vivante que devient la féminité attifée. L’artiste réalise ce qu’il est lui-même. Grand, mince, strict dans la gaine du veston, portant haute une tête au teint olivâtre, à la moustache fière, au nez aquilin, aux noirs yeux plus songeurs que sensuels, il se décèle silencieux, courtois, sobre de gestes, réticent sinon timide, parlant à demi voix – un de ses portraits. La maigreur plaît à son héréditaire instinct des beautés nerveuses, fines, brunes, intérieurement consomptives et disant par le regard toute l’ardente effusion de leur rêverie apparemment nonchalante. Et avec la maigreur il trouve la distinction en évitant la crispation. Il ne l’exagère pas vers l’anémie des vierges préraphaélites, émaciées dans une intention mystique. Il la restitue telle que l’admet le modernisme, comme le signe de la force réactive nerveuse suppléant la force active musculaire.

La psychologie de son dessin est minutieuse. Il conçoit, autrement que Helleu plus intimiste et que Besnard plus fastueux, la femme du monde comme une créature artificieuse, maîtresse d’elle-même, dissimulant la spontanéité sous l’obligation de caste, et ayant vu dans la nouvelle façon correcte, anglaise, un peu garçonnière des mœurs anciennement révérencieuses et cérémoniales, un moyen de raffiner l’élégance et de composer par grande subtilité une présentation apparemment simple de soi-même. Il comprend sans la cruauté caricaturale d’un Degas, la dévastation accomplie dans cet être complexe par les maladies nerveuses. Il note les maigreurs du défaut de l’épaule, l’annihilement [sic] de la gorge, la minceur enfantine des bras, l’éphébisme [sic] presque inséxué [sic] des hanches, l’amenuisement des torses, autant que les arrêtes vives du nez et des pommettes, la cernure violette des yeux, l’aspect bizarre des têtes minuscules écrasées sous le fardeau fiévreux de la chevelure lourde. Et dans tout cela il recompose une beauté presque baudelairienne qui plaît à son instinct de peintre décoratif insoucieux de peindre les belles chairs rutilantes et les étoffes emplies par de larges contours, tells que les signifia Rubens, et cherchant, au contraire, dans la netteté des verticales, dans l’ondoiement tournoyant des obliques et des spirales, le secret de l’arabesque vivante que devient la féminité attifée. L’artiste réalise ce qu’il est lui-même. Grand, mince, strict dans la gaine du veston, portant haute une tête au teint olivâtre, à la moustache fière, au nez aquilin, aux noirs yeux plus songeurs que sensuels, il se décèle silencieux, courtois, sobre de gestes, réticent sinon timide, parlant à demi voix – un de ses portraits. La maigreur plaît à son héréditaire instinct des beautés nerveuses, fines, brunes, intérieurement consomptives et disant par le regard toute l’ardente effusion de leur rêverie apparemment nonchalante. Et avec la maigreur il trouve la distinction en évitant la crispation. Il ne l’exagère pas vers l’anémie des vierges préraphaélites, émaciées dans une intention mystique. Il la restitue telle que l’admet le modernisme, comme le signe de la force réactive nerveuse suppléant la force active musculaire.

Helleu dessine la Parisienne, la Londonienne, la femme de yachting et de tennis. La Gandara peint plutôt la femme de boudoir et de salon, mais avec la nuance d’une poésie grave, il peint la femme sur qui ne se révèle pas seulement l’éducation, mais encore l’hérédité familiale, la sélection princière, l’accoutumance de l’attitude de caste à peine déraidie par la simplicité un peu voulue. Et où il est tout à fait supérieur, c’est lorsqu’il fait pressentir, sous cette attitude la personnalité du modèle quelquefois si différente, inquiète, rébellionnée, hantée d’initiatives qui n’osent s’avouer, écoutant la vois du sang qui parvient à travers le rite de la caste comme le battement du cœur individuel sous la robe d’apparat. Il a peint ainsi quelques jeunes filles élancées, ouvrant des yeux passionnés et étonnés sur la vie qu’elles devinent, et inquiètes de la sentir si dissemblable de celle qu’on leur apprit, au point que le frémissement légers des plumes soyeuses de leur chapeau semble l’essor de leurs rêves suspendus au-dessus d’un front qu’ils n’osent quitter encore. L’enlacement des mains de la princesse de Chimay un peu rejeté sur le bras du fauteuil est une merveille d’intuition psychologique de ces nerveuses mains des mondaines qui, de tous leurs doigts impatients, semblent rythmer ou contrarier la causerie. Et c’est attachant d’étudier la façon subtile dont le peintre différencie ces femmes, dont presque toutes ont le même masque figé de poupées, tellement habituées à dire les mêmes choses aux mêmes heures dans l’identique circonstance conventionnelle que leurs traits, modelés par les inflexions de la parole et du sourire, s’accusent semblables. Une accentuation dans l’arc du sourcil, un modelé plus ou moins ombreux dans les fossettes du sourire, c’en est assez pour qu’une femme, vue par Antonio de La Gandara livre son caractère personnel, et au moins une partie de ce qu’elle ne dit pas.

C’est un admirable peintre de mains, le plus expressifs que la France picturale actuelle compte avec Besnard et Carrière. Il les peint avec amour, les infléchit et les dispose selon d’infinies combinaisons psychologiques. Elles continuent l’élucidation de l’être tout entier. Elles sortent réellement des manches – et ceci est un éloge sans ironie, à une époque où les trois quarts des portraits exhibent des mains coupées surajoutées à des étoffes vides, et dessinées avec le souci du joli sans appartenir aux modèles. Les mains de la Femme à la rose, ou celle du récent portrait ici reproduit qui laisse si purement se déclore une fleur au long de la hanche cambrée, sont des portraits au même titre que les visages. L’aristocratie d’âme du contemplatif Espagnol s’y décèle toute entière. On pourrait, si on se plaçait au point de vue sociologique, dire qu’il déploie un talent inouï pour susciter, lui dernier peut-être, toute l’efflorescence des formes de la caste jadis régnante avant sa disparition définitive.

La Gandara a peint aussi quelques portraits d’hommes. Je me rappelle celui d’Edouard Conte comme une très belle œuvre moderniste, pleine de science et de force, dont la redingote noire est à elle seule un admirable morceau de peinture, rappelant les plus nobles choses d’Elie Delaunay. Le portrait de Paul Escudier, traité dans une manière précieuse, associé à la prestance moyenne et svelte, à la physionomie « Henri III » du modèle, était une symphonie subtile de noirs, moins largement conçue que les autres œuvres de l’artiste, mais où certains détails tels la main gantée de gris perle, restaient inimitables. Mais La Gandara est et restera avant tout un historiographe de la femme élégante de ce temps. C’est par le portrait qu’un peintre demeure le plus sûrement peut-être, devant un avenir où les plus curieuses conceptions idéologiques s’effacent et deviennent sans force en présence des nouvelles apparitions de symboles reflétant le rêve de l’humanité en marche. Un portrait de La Gandara demeurera un document complet. Il dira la mode d’un temps, la stylisation d’un corps et par là même, sans doute, de tous les corps de la même caste à son époque, il dira la pensée de la femme, son degré d’inquiétude et de réticence, et on verra le reflet de toute une existence morale momentanée aux prunelles intensément comprise et fixées par le sagace artiste épris d’harmonies intellectuelles. Enfin l’artiste lui-même s’est réservé d’énoncer ses goûts et ses préférences en quelques paysages adjacents à ces effigies. On sut de lui jadis des natures mortes dont l’exécution était magistrale. Il s’est contenté de se promener dans le Luxembourg, voisin de son calme atelier de la rue Monsieur le Prince, simple, gris, meublé à peine de belles formes de quelques meubles Empire, et il a trouvé là une continuité de son rêve élégant, racé et familier. Il note au pastel la candeur d’un vase et d’un piédestal dans le demi-jour glauque versé par les marronniers. Il peint une charmille, un bassin à jet d’eau, une pelouse où trône un massif de fleurs vives, un groupe de robes claires assises à l’ombre comme des corbeilles – et de tout cela il fait de nouveau thèmes à son coloris frêle et profond, un peu crépusculaire, et invinciblement mêlé de mystère et de luxe. Lithographe, il remonte à la tradition de Fragonard et de Moreau le jeune en courbant avec la grâce des joncs, par quelques linéament sur un gris, beige ou bleuâtre papier rehaussé d’une note de craie, les formes de liseuses accoudées au revers d’un canapé à têtes de cygne, défaites dans l’intime licence de la rêverie légère, dressant de pures nuques sous un casque de cheveux où mordent les hauts peignes – et parfois un chapeau de plumes noires, par caprice, se voit seul définit par le gras crayonnage velouté qui en écrase les contours, tandis que d’un fin trait de pointe sèche filant à travers la vaste feuille comme une aronde à tire d’aile s’indique la silhouette de la femme penchée, sans ombres, sans détails autre qu’une bague au doigt. Série de fantaisies comme en fit Whistler, se reposant de ses hautains et ténébreux personnages par de minces notations au pastel, de tanagréennes [sic] silhouettes lithographiques signées d’un Wen [?] papillon. Et c’est en vérité à ce maître plus qu’à tout autre que ramène la préoccupation de donner à La Gandara une filiation. Si sa sèche et nerveuse prestesse, sa facture, son style pictural, son amour des harmonies cendrées, des gris d’or et d’argent, l’inféodent à Vélasquez, et même en certains points aux femmes peintes par Goya, c’est bien à l’art de Whistler que reviennent ces glacis d’un rose souffre éteint, cette obsession de l’atmosphère diffuse, cette crainte de briller inutilement, et surtout cet effacement savant du procédé qui se défend d’être deviné avec autant de soins que les paysages impressionnistes en mettent à rendre évidente la composition des effets de la lumière et à détruire l’illusion en la reconstruisant par analyse. Antonio de La Gandara est bien un neveu de Whistler. Evoluant dans un monde où tant d’artistes se sont amoindris en cédant à la vaine représentation décorative, à un fâcheux théâtralisme, en s’excusant par l’insignifiance psychique de leurs modèles, il a su faire de ses modèles des types caractéristes [sic], les peindre tels qu’ils devraient être en les peignant comme ils sont cependant. Et il demeure l’analyste quasi-stendhalien de leurs élégances, un peu plus gentilhomme que jusqu’au bout des ongles, puisqu’il a voulu l’être jusqu’au bout du pinceau, comme il sied au peintre du rose et du noir."

La Gandara a peint aussi quelques portraits d’hommes. Je me rappelle celui d’Edouard Conte comme une très belle œuvre moderniste, pleine de science et de force, dont la redingote noire est à elle seule un admirable morceau de peinture, rappelant les plus nobles choses d’Elie Delaunay. Le portrait de Paul Escudier, traité dans une manière précieuse, associé à la prestance moyenne et svelte, à la physionomie « Henri III » du modèle, était une symphonie subtile de noirs, moins largement conçue que les autres œuvres de l’artiste, mais où certains détails tels la main gantée de gris perle, restaient inimitables. Mais La Gandara est et restera avant tout un historiographe de la femme élégante de ce temps. C’est par le portrait qu’un peintre demeure le plus sûrement peut-être, devant un avenir où les plus curieuses conceptions idéologiques s’effacent et deviennent sans force en présence des nouvelles apparitions de symboles reflétant le rêve de l’humanité en marche. Un portrait de La Gandara demeurera un document complet. Il dira la mode d’un temps, la stylisation d’un corps et par là même, sans doute, de tous les corps de la même caste à son époque, il dira la pensée de la femme, son degré d’inquiétude et de réticence, et on verra le reflet de toute une existence morale momentanée aux prunelles intensément comprise et fixées par le sagace artiste épris d’harmonies intellectuelles. Enfin l’artiste lui-même s’est réservé d’énoncer ses goûts et ses préférences en quelques paysages adjacents à ces effigies. On sut de lui jadis des natures mortes dont l’exécution était magistrale. Il s’est contenté de se promener dans le Luxembourg, voisin de son calme atelier de la rue Monsieur le Prince, simple, gris, meublé à peine de belles formes de quelques meubles Empire, et il a trouvé là une continuité de son rêve élégant, racé et familier. Il note au pastel la candeur d’un vase et d’un piédestal dans le demi-jour glauque versé par les marronniers. Il peint une charmille, un bassin à jet d’eau, une pelouse où trône un massif de fleurs vives, un groupe de robes claires assises à l’ombre comme des corbeilles – et de tout cela il fait de nouveau thèmes à son coloris frêle et profond, un peu crépusculaire, et invinciblement mêlé de mystère et de luxe. Lithographe, il remonte à la tradition de Fragonard et de Moreau le jeune en courbant avec la grâce des joncs, par quelques linéament sur un gris, beige ou bleuâtre papier rehaussé d’une note de craie, les formes de liseuses accoudées au revers d’un canapé à têtes de cygne, défaites dans l’intime licence de la rêverie légère, dressant de pures nuques sous un casque de cheveux où mordent les hauts peignes – et parfois un chapeau de plumes noires, par caprice, se voit seul définit par le gras crayonnage velouté qui en écrase les contours, tandis que d’un fin trait de pointe sèche filant à travers la vaste feuille comme une aronde à tire d’aile s’indique la silhouette de la femme penchée, sans ombres, sans détails autre qu’une bague au doigt. Série de fantaisies comme en fit Whistler, se reposant de ses hautains et ténébreux personnages par de minces notations au pastel, de tanagréennes [sic] silhouettes lithographiques signées d’un Wen [?] papillon. Et c’est en vérité à ce maître plus qu’à tout autre que ramène la préoccupation de donner à La Gandara une filiation. Si sa sèche et nerveuse prestesse, sa facture, son style pictural, son amour des harmonies cendrées, des gris d’or et d’argent, l’inféodent à Vélasquez, et même en certains points aux femmes peintes par Goya, c’est bien à l’art de Whistler que reviennent ces glacis d’un rose souffre éteint, cette obsession de l’atmosphère diffuse, cette crainte de briller inutilement, et surtout cet effacement savant du procédé qui se défend d’être deviné avec autant de soins que les paysages impressionnistes en mettent à rendre évidente la composition des effets de la lumière et à détruire l’illusion en la reconstruisant par analyse. Antonio de La Gandara est bien un neveu de Whistler. Evoluant dans un monde où tant d’artistes se sont amoindris en cédant à la vaine représentation décorative, à un fâcheux théâtralisme, en s’excusant par l’insignifiance psychique de leurs modèles, il a su faire de ses modèles des types caractéristes [sic], les peindre tels qu’ils devraient être en les peignant comme ils sont cependant. Et il demeure l’analyste quasi-stendhalien de leurs élégances, un peu plus gentilhomme que jusqu’au bout des ongles, puisqu’il a voulu l’être jusqu’au bout du pinceau, comme il sied au peintre du rose et du noir."